船舶模型には、大体2パターンありまして

戦艦大和のプラモデルで表現すると

フルハル版

ウォーターライン版

こうなります

これが うみのこ(2代目)だと

フルハル版

ウォーターライン版

まぁ見た目で一目瞭然でしょうが一応文章で説明すると

フルハル版:船の全体を再現したモデル

フル(full:全部の)ハル(hull:船体)ということで水面下に沈んでいる船底の部分もすべて模型で再現しています

進水前や、乾ドック入りした時の船の姿を再現しているといえるでしょう

バルバスバウやバルジ、舵、スクリューなどを含め、とにかく全体を眺めたい人はこちらがオススメ

ウォーターライン版:船体の水線下(水中)の部分を省略したモデル

平面上に展示した際、あたかも水面に浮かんでいるような姿を再現出来ます

これは正確な名称かどうか分かりませんが、静岡模型教材協同組合に属するタミヤ、アオシマ、ハセガワのメーカー3社が分担して製造、販売している「ウォーターラインシリーズ」という製品ラインナップから名称を拝借しております

情景模型(ジオラマ)などを作る時にはこちらがオススメ

実例はコチラ

スポンサーリンク

ちなみに本編では・・・

フルハル版を前提として作り方の解説をしています

初期の作業のうち、いくつか変更を加えると簡単にウォータライン版を作ることが出来ます

ただし製作途中では変更は効きませんので作る前にどちらにするか決めておきましょう

どちらかというとウォーターライン版の方が簡単ですが、中盤以降の作業は両者全く同じですww

具体的な作業に移る前に・・・

実は展開図を印刷する段階から違ってきます

Googleドライブに収納されている展開図が01~09までの合計9枚ありますが

フルハル版に必要なのは01~07まで7枚(08、09は不要)

ウォータライン版に必要なのは03~09までの7枚です(01、02は不要)

ぶっちゃけ全部印刷してから選択してもいいのですが、紙をムダにするのが嫌な方は最初の段階で良く考えてください

あとは本編との共通点も多いので、下の3記事は一度目を通しておいてください

船体接続と スクリューと とっても大事な話 うみのこ(2代目)を作ろう その3

スポンサーリンク

ではいってみよう

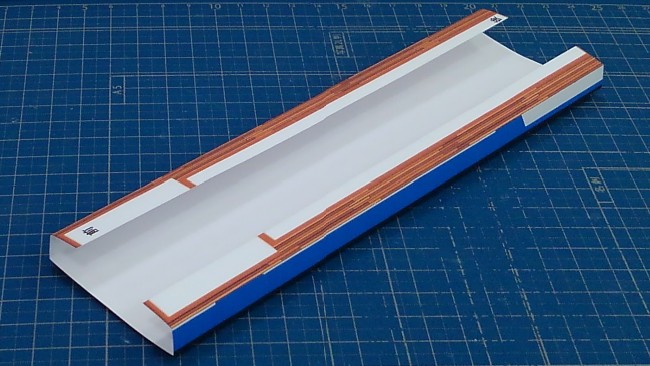

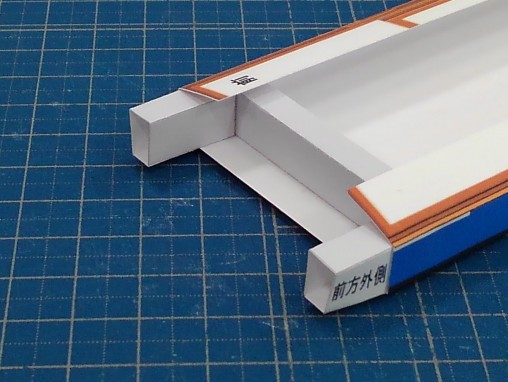

まず、船体補強パーツを5つ作ります

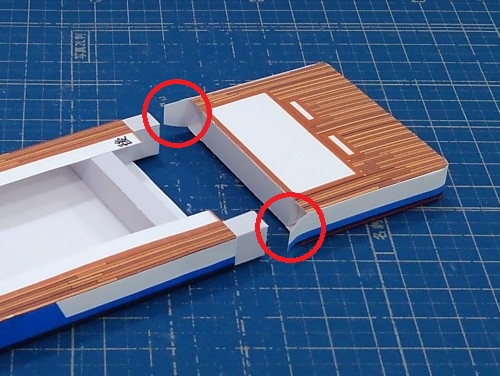

これを船体パーツ内に敷き詰めていくのですが

フルハル版と異なるのは、両端にスペースが必要になります

これら接続パーツを嵌め込むためのものです

上の画像ではまだ上面はボンドで固定していません(側面と底面のみ固定)

5本すべての補強パーツを嵌め込んで、最後に上面を一気に固定しましょう

スポンサーリンク

船尾(上部)と船首(上部)パーツはフルハル版と同じですので本編からそのまま引用

船尾上部

上図のように折り目を付けてください

最後部→両舷側の順に貼って行きましょう

船首上部

この2つを組み合わせます

左が舳先パーツ 右が前甲板パーツ

コツですが

まずどちらでもいいので長い1辺をきっちり固定しましょう

ボンドが固まるまでしばらく待つ

ここを起点に順番に貼り付けて行くと上手く行く場合が多いです

左右のズレが出ないよう注意

あと

これは最後のほうに取り付けるので、失くさないように保存しておいてください

さて、ここからちょっと難しいです

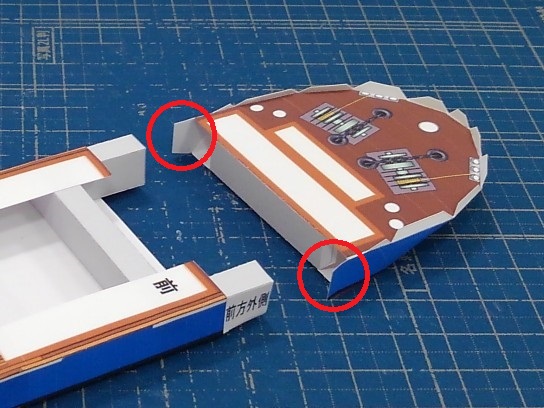

画像を見てもらうと分かるのですが合わせるべきパーツの両方にのりしろがありますよね?

これは前甲板側ののりしろを、舳先側ののりしろの根本に合わせて接着します

舳先パーツ、前甲板、上部カバー の3面を1か所で固定するので

「3面貼り」と名付けておきましょう

後の方でも使います

舳先側ののりしろにしっかり折り目を付けておけば、印刷の裏側からでも位置が分かるはずです

これも中心→外側に向かって左右交互に固定

面倒でも1つずつ丁寧に固定していってください

この余ったのりしろは・・・

舳先のカバーを取り付けるためのものだったのです

これらを接続して終了です

丸印ののりしろは、最後に貼り付けて下さい

パーツ同士が少々ズレが出ていても

ほれこの通り

繋ぎ目がほとんど分からなくなります

あとはフルハル版と同じ作業

その4から再開となります

では・・・

╭( ・ㅂ・)و ̑̑ グッドラック!!

<シリーズ>うみのこ ペーパークラフト(滋賀県 フローティングスクール)+製作軌跡 - わかくさモノ造り工房